"La tombe du compositeur Henri Tomasi est située au bout de l'allée en contrebas du portail".

Deux fois déjà je m'étais rendu dans le vieux cimetière de Penta di Casinca à la recherche de la tombe du grand musicien corse. Et deux fois déjà j'avais erré en vain dans ces allées doucement vallonnées et ombragées par des arbres vénérables, écartant de grandes fougères en quête du mémorial. La Méditerranée, pourtant si proche et cependant écrasée par la perspective du surplomb, occupait tout le vaste horizon de l'orient. A l'ouest, l'on devinait à travers les nuages les sommets des montagnes corses lacérées de ravines abruptes.

Au bout de l'allée, dit la plaque. Mais les allées ne manquent pas dans ce lieu apaisé. J'en avais explorées plusieurs, déchiffrant les noms sur les caveaux, m'efforçant d'ouvrir sans dommage maints portails mangés par la rouille. J'avais voulu demander de l'aide : personne ne se montra dans l'ancienne église San Michele qui veille depuis tant de siècles sur le Campo Santo. Une belle maison, nichée au bout du cimetière, était restée tout autant silencieuse.

La troisième visite fut la bonne. Mon regard fut cette fois-ci attiré par une lyre stylisée ornant l'entête d'un portail. Je fis jouer avec prudence le vieux verrou et pénétrai dans un carré que j'avais déjà visité en vain. Je savais qu'aucune tombe ici ne portait le nom d'Henri Tomasi. Mais j'étais sûr que la lyre m'indiquait le bon endroit. Me souvenant de l'indication sibylline "en contrebas du portail", je me tournai vers le mur où l'entrée avait été pratiquée. Le mémorial de Tomasi était bien là, dans son émouvante simplicité.

Une plaque de marbre, fixée à même la paroi, rend hommage à l'artiste.

Henri TOMASI

1901 - 1971

En cette terre de Casinca, terreau de ses ancêtres,

reposent les cendres de l'un des plus éminents compositeurs

et chefs d'orchestre du XXème siècle.

Son œuvre musicale sut glorifier la Corse et

magnifier les textes des plus grands écrivains.

Un extrait de Retour à Tipasa, d'Albert Camus, complète l’inscription :

Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin

qu'il y avait en moi un été invincible.

O lumière ! O vibrante lumière !

Au pied de cette évocation, une deuxième plaque a été posée, avec quelques notes extraites du mélodrame composé par Tomasi sur le beau texte de Camus, et cette nouvelle exhortation : Ô Lumière !

L'imploration est heureuse, tant l'art de Tomasi, tout en clarté et équilibre, semble voué à la lumière et se ressent d'un humanisme sincère. Il compose, pendant la terrible année 1942, le Requiem pour la paix "Dédié aux martyrs de la résistance et à tous ceux qui sont morts pour la France" et met en musique en 1959 un remarquable écrit de la Résistance - et sans doute l'un des plus beaux - avec le drame lyrique le Silence de la Mer, d'après Vercors. Son inspiration, loin d'être celle d'un folkloriste facile centré sur l'île de ses ancêtres, nous mène aussi bien au Extrême Orient, en Afrique ou en Amérique Latine, tandis que son goût pour les modes anciens, grégoriens ou tournés vers la Grèce antique, révèle l'étendue de ses affinités spirituelles. L'un des sommets de son œuvre est l'étonnante Symphonie du Tiers-Monde (1968) traversée de bruits de chaînes et de révoltes et qui s'achève par un immense cri d'espérance.

En 2001, pour le centenaire de l'artiste, Claude Tomasi a fait transférer en Corse les cendres de son père, décédé trente ans plus tôt et alors enterré à Avignon. L'on trouvera des informations de première main sur cet événement et la vie du musicien aux adresses suivantes :

et naturellement sur le site consacré à cette grande figure de la musique du XXe siècle, où l'on pourra trouver une mine de renseignements et écouter des extraits musicaux :

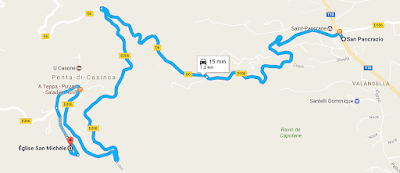

Le chemin vers ce mémorial - qui n'a pas la forme d'une tombe, raison pour laquelle je ne sus le trouver dans mes deux premières tentatives - mérite sans doute quelques éclaircissements. Il faut quitter la route nationale 198 (aujourd'hui rebaptisée route territoriale 10) à hauteur de San Pancrazio, à une trentaine de kilomètres au sud de Bastia, pour entreprendre une étonnante montée en virages aigus vers Penta.

Cette admirable commune de la Casinca a conservé le charme unique d'un passé toujours vivace. L'on ne visite pas ici une de ces cités-musées qui vous étreignent par leur froideur sclérosée. Penta l'exceptionnelle a su rester simple, et l'âme sort grandie d'une simple promenade entre ces vieux murs où niche l'émouvante église San Michele.

|

| Vue de Penta di Casinca depuis la route D6 |

|

| Village classé |

Le vieux cimetière se trouve un peu plus loin. Emprunter la rue Pojoletta puis tourner à gauche sur San Michele, qui passe entre deux piliers d'un ancien aqueduc.

|

| L'aqueduc sur la rue San Michele |

On longe alors le vieux cimetière. Peu avant la fin de la route, une plaque indique la présence de la tombe d'Henri Tomasi.

|

| Vieux cimetière : plaque indiquant la "tombe" d'Henri Tomasi |

La voie est trop étroite pour laisser la voiture, mais la place ne manque pas au bout de la route (où l'on pourra faire demi-tour). A partir de la plaque, il faut gravir les marches et continuer tout droit sur le sentier, fermé par la grille déjà mentionnée :

|

| Le portail à la lyre |

|

| Le mémorial Henri Tomasi, presque secret entre les frondaisons |

|

| La plaque en hommage au musicien |

|

| Ô Lumière ! avec un extrait de la partition de Retour à Tipasa (d'après Camus) |

Voir sur Google Maps :

Voir aussi, sur un thème différent : Réflexions sur « De l’inégalité parmi les sociétés », de Jared Diamond